编者按:新大众文艺是当代中国文艺领域涌现的新现象。围绕如何看待新大众文艺、推动新大众文艺健康发展,本刊记者对中国文联副主席高世名、陕西省西安市委宣传部原部长王军、《文艺报》原总编辑梁鸿鹰、“外卖诗人”王计兵进行了专访。

记者:近年来,新大众文艺成为新时代文艺繁荣中的喜人风景。什么是新大众文艺?发展新大众文艺有什么现实意义?

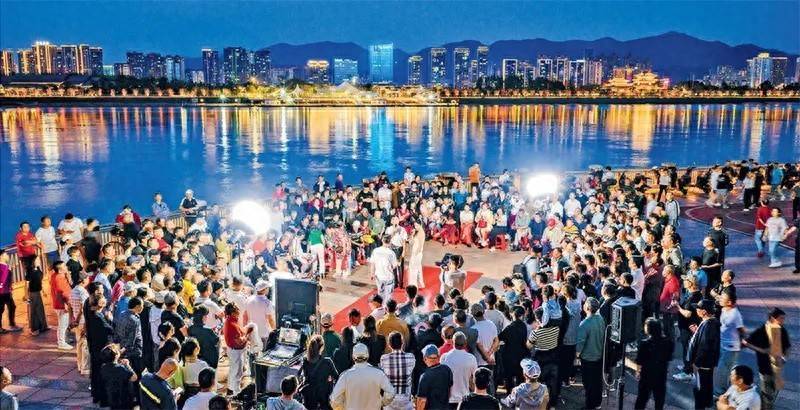

网络直播以“即时在场感”打破空间限制,成为新大众文艺的重要表现形式和载体。图为2025年5月27日,在浙江省温州市鹿城区,一个由10多名文艺爱好者组成的草根主播团队正在表演歌曲、舞蹈、小品等,他们面向市民、游客线下演出的同时,还通过线上直播的方式“献艺”。 新华社发 刘吉利/摄

王军:当今时代,随着互联网、人工智能以及各种新媒介技术的兴起和普及运用,“人人皆可创作,处处皆为现场,人人都能传播”,人民大众更普遍、更广泛地参与到各种文艺创作活动之中,无数普通劳动者在数字平台上讲述真实生活,抒发真情实感,形成了覆盖面广、参与度高、情感联结强的“文艺公共空间”。实际上,文艺载体的变化,直接塑造了文艺的形态。文艺界在对这种现象进行充分讨论的基础上,提出了“新大众文艺”这一概念。总体上来说,新大众文艺是在党的领导下,以中华优秀传统文化为滋养,顺应数字化、网络化、智能化时代变革,人民大众担当主体、主创、主角,运用大数据、云计算、人工智能、移动终端等新技术新工具,突破传统文艺生产传播流程,创新文艺形式和表达方式,呈现共创共享的一种新型文艺形态。这一概念的提出,旨在凝聚互联网时代文艺领域中积极、健康、向上的主流部分,以此来抵制和遏制消极、病态、负面的文化沉渣,从而避免滑向庸俗化、低质化和快餐化。推动这一文化实践健康有序发展,能够使其真正成为承载人民心声、展现时代精神、引领社会风尚、凝聚社会共识的重要力量。

高世名:深入理解“新大众文艺”这一概念,需要回到中国革命文艺和社会主义文艺百余年发展历程中。“大众文艺”是我们党一直领导、推动的文艺运动。从20世纪20年代“大众文艺”概念的提出,到20世纪30年代“普罗文学”和“文艺大众化”的讨论;从延安时期号召文艺应当“为千千万万劳动人民服务”,到新中国“人民文艺”理念的彰显;从20世纪80、90年代通俗文化、流行文化的多元探索,直至21世纪,经过一系列技术变革、媒介转换、观念革新和生态重塑,新大众文艺在新时代的土壤中应运而生。这百余年历程正是中国文艺通过创作实践逐渐发现人民大众、建构起文艺人民性的过程。新大众文艺继承了20世纪以来中国社会文化史的精神内核,也即“人民史观”,展现出一种多元开放、刚健清新的精神气质。对比国际艺术界几十年来反复纠缠的那种明显精英主义的“社会介入式艺术”或“参与式艺术”,新大众文艺真正体现了人民艺术自我赋权、自我赋能的社会主义精神本色。

梁鸿鹰:发展新大众文艺有多方面意义,表现在:有助于让人民大众这个社会历史的“剧中人”,焕发出更多文艺创作活力,成为更好的“剧作者”,享受到更多文艺成果,最大限度实现自身文化权益、精神共同富裕和人的全面发展;有助于进一步释放文艺的开放性、自主性和包容性,激发蕴藏在广大民众中的生命力、感受力、想象力;有助于拓宽文艺的想象性和创造性,拓展文艺创作传播评论边际,形成文艺审美新风范,在提升广大民众精神生活品质的同时,砥砺出更多具有时代新质的人民史诗;有助于进一步促进中国文艺走出去,让更多新质精神文化产品如网络小说、网络游戏、网络短剧和潮玩品牌等走向世界,触达更多海外文化受众和消费者,更好地传播中华文化,让世界了解真实、立体、全面的当代中国。

更多内容,详见本刊记者专访文章《推动新大众文艺健康发展》

(策划:周昭成 许文嫣)

168配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。